我々は、小さいころから誰かに「評価」をされて過ごしています。

学生時代であれば、成績によってSABCなどの評価が出ますし、社会に出ると自身の昇格や昇進、昇給、賞与などに関する評価がなされます。

ある意味テストなどの点数が出るものに関して評価することは比較的簡単です。

しかし、その人自身、つまり数字で表されない部分、で評価するとなると、なかなか苦労されている方も多いのではないでしょうか。

評価で行われがちな過誤(エラー)

評価する際、ついやってしまう誤りを挙げてみます。

<ハロー効果>

・考課対象者のある部分の印象で、その人の全てを評価する傾向

例)いつも明るく元気に挨拶してくれているから、仕事も出来る人だろう。

<論理的誤差>

・考課者が論理的に考えるあまり、関連ありそうな効考課項目には統一した、または類似した評価を下す傾向

例)彼は英文科出身だから英語が得意なはずだ。

<対比誤差>

・客観的な基準によらず、考課者自身を基準にして評価してしまう傾向

例)自分がこのくらいの年齢の時は、もっと出来ていた。だから良い評価は与えられない。

<寛大化傾向>

・考課者自身が評価スキルに自信がなかったり、部下に悪く思われたくないことから評価を甘くしてしまう傾向。

例)彼はいつも自分の言うことを聞いてくれる可愛い部下だから、評価は甘くしておこう。

<厳格化傾向>

・考課者が評価を厳しくしてしまう。寛大化傾向の逆とも言える。

例)こいつはいつも自分への態度がなってないから評価は厳しくしよう。

<中心化傾向>

・考課者が厳しい優劣をつけられず、標準レベルに評価点が集中してしまう傾向

例)この2人の評価に差が出ると、仕事がやりにくくなるかも・・・

この評価の違いを上位者からつっこまれた時に説明できないから同じくらいにしておこう。

<遠近効果(近接誤差)>

・最近のことは良く覚えているため過大に評価し、以前のことは記憶が 薄れてしまっているため過小評価してしまう傾向

例)以前、小さいトラブルがたくさん続いていたが、最近大きなプロジェクトを成功させたので、全部帳消しで高評価にしてあげよう。

<逆算化傾向>

・考課者が求める結果になるよう、最終考課結果から逆算して調整してしまう傾向

例)どうせ全体的に帳尻合わせをしないといけないから、最初から調整してこのくらいの評価にしておこう。

一つでも思い当たりますか?

上司の皆さんもそうですが、採用においてもついやってしまいがちな過誤として考えられます。

例えば、「この学生は元気だから営業に向いているはずだ。」「スポーツをやっていたなら忍耐力があるはずだ。」など、実際に採用後働いてみて「こんなはずじゃなかった・・・」という違いを実感することもあるかもしれません。

残念ながら、これらの過誤にだけ目を向けていても、評価がうまくいくことはありません。

では、どこに目を向けるべきなのか。

以下参考にしてみてください。

自分の現状を見つめ直す

評価を下す役割の方、採用面接を担当する方、それぞれが現状自分はどんな面談をしているのか、を思い返してみてください。

その中で、上記のような過誤に当たることはなかったか、過誤の全てではなく、「ハロー効果」の影響を受けやすい、や「論理的誤差」がある、など何かひとつ気付くことができれば良いと思います。

なぜか、を考える

自分がやってしまいがちな過誤に気付くことができたら次は、「なぜそうなってしまうのか」。

これを考えてみることが自身を見つめ直すきっかけになります。

人事考課の例を挙げてみると、

例えば、寛大化傾向が出てしまう場合、部下と普段あまりコミュニケーションを取っておらず、実際部下のことが分かっていないから、「部下を良く分かっていない自分が厳しい評価をしたら嫌われてしまうかも・・・」、と考えてしまい、甘い評価になってしまう可能性が高い、と考えられます。

対比誤差がある、と気付いた場合、もしかすると評価者自身がものすごく仕事ができ、周囲からの評価が高いため、そんな自分と比べてしまっているかもしれません。

あるいは、部下個人の成長目標を上司が持っていないため、現在の部下の状態がうまくいっているのか、何か足りないのか、などの判断基準があいまいになっているとも考えられます。

原因に気づけば解決策が見つかる

部下を知らないから、寛大化傾向になりがちだ、と考えた場合、部下を知るための行動を取ることがひとつの解決策になるかもしれません。

今まで以上に部下の言動に意識を向けることによって、今部下はこんなことに悩んでいる、こんなことを頑張っている、という小さな気付きが生まれます。そうすると、部下へのアドバイスや労いの言葉が自然と出てくるでしょう。

自分を見てくれている、と部下が感じることができれば、上司の評価を信じることができます。

短期的思考から抜け出す

例えば人事考課で上記のような過誤(エラー)が出てくる場合、もしかすると「今」がどうなのか、という短期的な視点に陥っている可能性もあります。

面談をする上で大切なことは、部下に将来どうなってもらいたいのか、という長期的な視点を上司が持つことです。もちろん、部下は自分自身で目標を設定します。

その目標が会社の方針に沿っているものなのか、短期的なものに偏っていないか、部下の将来に繋がるものなのか、などを念頭に入れ、助言、指導する必要があります。

部下に何を求めるのか、何が不足しているのかを上司としても頭の中に入れながら、普段から話をしていく延長線上に、人事考課面談があれば、部下はその評価を受け入れることもでき、自身の成長に繋がる面談だと認識してもらえるでしょう。

どんな形であれ、会社では「評価」されます。

その評価を透明性のあるものにし、評価する側、される側が納得できる面談、評価となることが求められます。

一度、評価の過誤(エラー)についてご自身を振り返り、ご自身と部下との関係や企業としての目標などについて考えてみる時間を取ってみることをお勧めします。

|

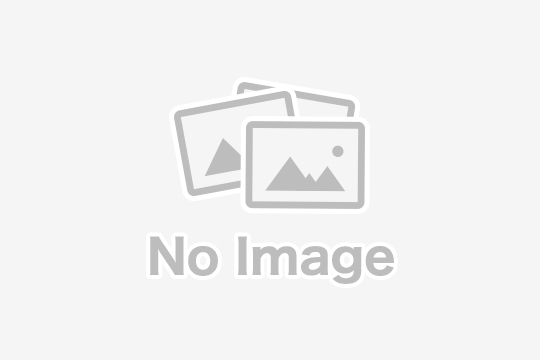

伊藤香子/いとうきょうこ

企業の人材育成を目的とした各種研修を担当しています。 主に行っているのは、階層別の研修、新入社員研修、コミュニケーション能力向上、モチベーションアップ、メンタルヘルスの基礎、ハラスメントに関する研修など。 コンサルティングとして年間を通じた企業の研修スケジュールの立案も行います。 また個人のキャリア構築を支援するためのキャリアカウンセリングでは、社内でのキャリアパスや転職などのビジョンを明確にするためのサポートを行っています。 資格 国家資格キャリアコンサルタント |